Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 25-

Stop – Kanji Time! 2

君の事が好きです。

Kimi no koto ga suki desu.

Und erneut gibt’s ein paar Ursprünge und Merkhilfen für einfache Kanji, weil das Thema beim letzten Mal so gut angekommen ist und mir auch Spaß macht.

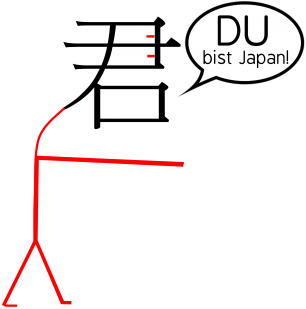

君 –> kimi

Kimi besteht aus 尹 und 口, aber – Trolololo – 尹 ist selbst auch eine Zusammensetzung aus zwei Radikalen, nämlich 丨und einem stark veränderten 又. Weil wir uns aber auf das kimi konzentrieren wollen, gibt’s diese Bedeutung nur im Schnelldurchlauf, also:

- 丨 –> „von oben nach unten“

- 又 –> „etwas tun“

尹 tut also etwas von oben nach unten, es verbindet die obere Welt mit der unteren, es „bringt den Himmel mit der Erde in Harmonie“. Natürlich denke ich da automatisch an… einen Politiker! Ja, 尹 bezeichnet einen altertümlichen Herrscher über japanisches Land. Dieses „Harmonie“-Gefasel von mir eben ist aber  trotzdem nicht unwichtig, denn es beschreibt die Bedeutung von kimi. Nein, tut es eigentlich nicht wirklich, denn die Bedeutung von kimi hat sich über die Jahre hinweg ein wenig verändert. 尹 in Kombination mit 口 (also „Mund“) bezeichnet jemanden, der im feudalen Japan das Maul aufreißen konnte und Himmel und Erde in Verbindung bringen konnte, aber auch gleichzeitig das Recht dazu hatte. Wenn ich im alten Japan also jemanden mit 君 angesprochen hätte, dann war das vermutlich der Fürst (aka Daimyou, also mein Lehensherr) des Gebietes, in dem ich lebte. Heutzutage ist es eigentlich umgekehrt. Wenn ich heute jemanden mit 君 ansprechen würde, dann ist das jemand, der mir zumindest gleichgestellt ist, oder halt irgendein Untergeordneter oder Untermensch. Oder ein Tier oder Gegenstand, das geht auch, aber es würde vermutlich seltsam rüberkommen, wenn ich plötzlich anfangen würde, mit meinem Kugelschreiber zu sprechen.

trotzdem nicht unwichtig, denn es beschreibt die Bedeutung von kimi. Nein, tut es eigentlich nicht wirklich, denn die Bedeutung von kimi hat sich über die Jahre hinweg ein wenig verändert. 尹 in Kombination mit 口 (also „Mund“) bezeichnet jemanden, der im feudalen Japan das Maul aufreißen konnte und Himmel und Erde in Verbindung bringen konnte, aber auch gleichzeitig das Recht dazu hatte. Wenn ich im alten Japan also jemanden mit 君 angesprochen hätte, dann war das vermutlich der Fürst (aka Daimyou, also mein Lehensherr) des Gebietes, in dem ich lebte. Heutzutage ist es eigentlich umgekehrt. Wenn ich heute jemanden mit 君 ansprechen würde, dann ist das jemand, der mir zumindest gleichgestellt ist, oder halt irgendein Untergeordneter oder Untermensch. Oder ein Tier oder Gegenstand, das geht auch, aber es würde vermutlich seltsam rüberkommen, wenn ich plötzlich anfangen würde, mit meinem Kugelschreiber zu sprechen.

事 –> koto

Müsste ich ein Piktogramm vom Wort „Ding“ aufzeichnen, würde vermutlich auch so etwas wie 事 dabei herauskommen. Ich kritzle einfach irgendwas hin und sag, das ist ein „Ding“. Koto hat aber tatsächlich eine Bedeutung, die – oh Überraschung – mal wieder aus dem japanischen Feudalismus stammt.

事 besteht eigentlich nur aus einem einzigen Radikal, nämlich aus einem modifizierten 手 („Hand“). „Aber da isd nohc ein Fiehreck in dem Kanji du Folidioht!“ – Ja, ja, wir kennen das Prozedere, natürlich fehlt da noch was. Das Viereck da drin ist aber dennoch kein Radikal, sondern eine Art phonetische Komponente, die das Wort, die Bedeutung und die Aussprache verändert. Keine Sorge, zum Kanjilernen kann man solche Details vernachlässigen. Das Wichtige ist jedenfalls, dass dieses komische Viereck dennoch eine eigenständige Bedeutung besitzt, es beschreibt nämlich ein Bambusrohr. Damals, als alles noch besser war und sogar mein seniler Rechnungswesenlehrer noch jung war, hatten japanische Beamte so eine seltsame Konstruktion aus einem Bambusrohr, die sie als Rechenmaschine benutzten. Ja, das Ding funktionierte ganz gut, sogar so gut, dass man es routinemäßig überall verwendete und alles damit zählte und berechnete, was nur ging. Da wir aber seit kurzem wissen, dass „koto“ eigentlich nur immaterielles Zeug bezeichnet, passt die Bedeutung „Mit der Bambusrechenmaschine eine routinemäßige Sache machen“ eigentlich ganz gut. Äh, ja, das 手 steht natürlich dafür, dass der werte Beamte mit den Händen an der Maschine rumwerkt.

事 besteht eigentlich nur aus einem einzigen Radikal, nämlich aus einem modifizierten 手 („Hand“). „Aber da isd nohc ein Fiehreck in dem Kanji du Folidioht!“ – Ja, ja, wir kennen das Prozedere, natürlich fehlt da noch was. Das Viereck da drin ist aber dennoch kein Radikal, sondern eine Art phonetische Komponente, die das Wort, die Bedeutung und die Aussprache verändert. Keine Sorge, zum Kanjilernen kann man solche Details vernachlässigen. Das Wichtige ist jedenfalls, dass dieses komische Viereck dennoch eine eigenständige Bedeutung besitzt, es beschreibt nämlich ein Bambusrohr. Damals, als alles noch besser war und sogar mein seniler Rechnungswesenlehrer noch jung war, hatten japanische Beamte so eine seltsame Konstruktion aus einem Bambusrohr, die sie als Rechenmaschine benutzten. Ja, das Ding funktionierte ganz gut, sogar so gut, dass man es routinemäßig überall verwendete und alles damit zählte und berechnete, was nur ging. Da wir aber seit kurzem wissen, dass „koto“ eigentlich nur immaterielles Zeug bezeichnet, passt die Bedeutung „Mit der Bambusrechenmaschine eine routinemäßige Sache machen“ eigentlich ganz gut. Äh, ja, das 手 steht natürlich dafür, dass der werte Beamte mit den Händen an der Maschine rumwerkt.

Die ersten beiden Kanji waren zugegebenerweise nicht so offensichtlich zu verstehen, dafür ist 好 wirklich einfach, weil selbst die Radikale fast unverändert für dieses Kanji verwendet wurde. Auf der linken Seite haben wir die dünne Version von 女 („Frau“) und auf der rechten Seite eine ebenfalls leicht abgespeckte Variante von 子 („Kind“). Ich weiß gar nicht, was ich da noch groß erklären muss, aber natürlich war (und ist) es auch in Japan Tradition, dass der starke Mann die Kohle und das Futter ins Haus bringt und die Frau sich um die kleinen Früchtchen kümmern und dem Mann ein Sandwich machen muss. Da ist es ganz logisch, dass die Mama die kleinen Frechdachse sehr lieb hat, und umgekehrt ebenfalls. Das sieht man doch im Kanji, wie süß die Mami den kleinen Timmi umarmt! Ja, 好 heißt „mögen“ oder „lieben“.

Gepostet von naich am 01.07.2012 | 22 Kommentare

Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 24-

Koto und Mono, die 1. (von wahrscheinlich nur 1)

Meh, eigentlich wollte ich dieses Kapitel wieder copypasten, aber mein alter Text ist irgendwie nicht mehr auf dem aktuellen Stand meines Wissens… Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht kopieren werde. Das heißt nur, dass ich für Kapitel 25 wohl die Fortsetzung schreiben muss, und das bedeutet wieder Arbeit…

Wenn man als Schüler vor einer Schularbeit im Fach Deutsch sitzt und man gerade einen Satz schreiben will, der aussagen soll, dass man gerne Briefmarken sammelt, kann man folgenden Satz schreiben:

Mein Hobby ist das briefmarken Sammeln.

„Halt!“ rufen da sofort die Rechtschreibnazis. „Briefmarkensammeln“ schreibt man zusammen und groß! Aber das ist uns bei der Deutsch-Schularbeit nicht ganz klar und wir sind uns unsicher, wie man das Wort schreibt, also schummeln wir uns einfach drum herum.

Mein Hobby ist es, Briefmarken zu sammeln.

Und die Moral von der Geschicht? Substantivierung ist Silber, Cheaten ist Gold.

Im Japanischen braucht man sich bei Groß- und Kleinschreibung keine Sorgen zu machen. Ob man ein Wort zusammen oder auseinander schreibt, kann einem Japaner auch herzlich egal sein. Und überhaupt kümmert ihn der ganze Substantivierungs-Kram kein Stück, denn er schmeißt einfach koto hinter das Verb im Infinitiv und schon hat es sich in ein Nomen verwandelt. Bäm!

私の言ってることを信じて!

Watashi no itteru koto wo shinjite!

Glaub mir, was ich sage!

Ein einfacher Satz für den Anfang.

Itteru ist normalerweise ein Verb in der te iru-Form. Das heißt, dass es eigentlich nicht mit watashi no verbunden werden kann, da no nur Nomen mit Nomen verknüpfen kann und nicht Nomen + Verb.

Jetzt taucht da aber plötzlich ein wildes koto auf. Zuerst setzt es „Fusion“ ein, aber die Attacke ging leider daneben. Itteru versuchte danach zu flüchten, aber koto hat ihm leider den Weg versperrt. Schließlich reichte die sehr effektive Attacke „Substantivierung“ von koto aus, um itteru mit einem Schlag zu besiegen. Was dann passierte kann niemand sagen, denn itteru hat die Hälfte seiner Nihongo-Dollar verloren und wurde ohnmächtig…

Koto sagt einfach: „Das Verb, das vor mir steht, wird ein Nomen.“ Und das funktioniert auch. Watashi no itteru koto kann man also in schlechtem, aber grammatikalisch richtigem Deutsch mit „Das von mir Gesagte“ übersetzen. Schaut man sich den Rest des Satzes an (shinjite, „glauben“), so kommt man aber auf die schönere Übersetzung „Glaub mir, was ich sage!“

Ein weiteres Beispiel? Okay, mal überlegen… Ah, ich hab was Kreatives.

私の趣味は切手を集めることです。

Watashi no shumi wa kitte wo atsumeru koto desu.

Mein Hobby ist es, Briefmarken zu sammeln.

Watashi no shumi wa –> Mein Hobby betreffend

kitte wo atsumeru koto desu –> das Briefmarkensammeln.

Dasselbe funktioniert auch mit der Partikel no, aber nur, solange das zu nominalisierende Verb nicht im letzten Satzteil steht.

オスワルドさんはティナちゃんのチチを見るのが好きです。

Oswald-san wa Tina-chan no chichi wo miru no ga suki desu.

Oswald-san schaut gerne auf Tina-chans Brüste.

Koto kann aber noch viel mehr als das. Koto kann vor allem auch Adverbien und andere Nomen nominalisieren, falls das irgendwie Sinn ergibt. Nein, es gibt nun mal auch Nomen, die nichts Konkretes, sondern eher Immaterielles darstellen. (zB „Zeit“, „Alles“ usw.) Hier kann man koto einsetzen, muss man aber nicht.

ロリがいなくなるとゲッビが寂しいのは当然のことだ。

Rori ga inakunaru to Gebbi ga samishii no wa touzen no koto da.

Wenn die Lolis verschwinden, ist es doch nur logisch, dass Gebbi einsam wird.

Hm, ich muss zugeben, das war jetzt kein einfacher Satz. Machen wir’s schrittweise im Schnelldurchlauf:

- Rori ga inakunaru to –> Wenn die Lolis verschwinden

- Gebbi ga samishii –> Gebbi ist einsam

- no wa –> macht aus dem „Gebbi ga samishii“ ein Substantiv und macht es zum Thema des Satzes (darauf wird sich das „inakunaru to“ also beziehen)

- touzen no koto da –> ist etwas Logisches

Hätte ich hier kein no koto eingesetzt, müsste die Übersetzung nicht „ist etwas Logisches“, sondern „ist logisch“ lauten. Hm, blöderweise hab ich eigentlich letzteres geschrieben, aber da sieht man mal wieder, wie unwichtig / unsinnig eine wörtliche Übersetzung aus dem Japanischen sein kann.

Die letzte, größere Bedeutung macht „Anrede no koto“ aus. Ich hab keine Lust mehr, mir noch was Lustiges zu überlegen, darum erklär ich’s lieber nüchtern: Diese Form von koto setzt man ein, wenn Gefühle und Emotionen im Spiel sind und ich ein konkretes „Ziel“ dieser Emotionen habe.

ベルナデットのことが好きです。

Bernadette no koto ga suki desu.

Ich mag Bernadette.

Man muss hier kein no koto einsetzen, kann man aber, und es wirkt etwas höflicher und – gerade in Situationen wie diesen, einer echten Liebeserklärung – auch ein wenig zurückhaltender.

Es gibt neben koto auch noch mono. Während koto sich auf immaterielle Dinge und Umstände bezieht, heißt mono wirklich Eins-zu-Eins „Ding“. Nicht falsch verstehen, auch koto bedeutet „Ding“, aber mono meint anfassbare Objekte des Alltags.

Beispiele:

大きいな物 –> ookii na mono –> etwas Großes („ein großes Ding“)

危ない物 –> abunai mono –> etwas Gefährliches („ein gefährliches Ding“)

緑の物 –> midori no mono –> etwas Grünes („ein grünes Ding“)

ワニっぽい物 –> wani ppoi mono –> etwas Krokodil-artiges („ein Krokodil-artiges Ding“)

(Meine unkreativen Beispiele stammen von hier.)

Gepostet von naich am 24.06.2012 | 32 Kommentare

Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 23 –

Stop – Kanji Time!

私の名前はナイチです。

Schon gut genug Kana und Kanji gelernt, um diesen Satz (ohne irgendwo nachzuschauen) lesen zu können? Nicht? Sehr gut, denn heute werden die drei Kanji, die in diesem Satz vorkommen, schön erklärt.

Gut, grammatikalisch brauch ich da hoffentlich nicht mehr viel zu erklären, wenn ich sage, dass da in hässlicher Umschrift „Watashi no namae wa naichi desu“ steht. Mir geht es aber eher darum, dass ihr euch die Kanji mit ein paar Lernhilfen merkt.

私 –> watashi

Es hat schon seinen Grund, warum das Klischee eines Japaners als ein disziplinierter, gruppenorientierter Arbeiter beschrieben wird. Japan hatte es in der Vergangenheit nie sonderlich leicht. Ständig irgendwelche Naturkatastrophen, unzählige Kriege mit den Chinesen (na ja, zwei) und viele Hungersnöte zwangen die Dörfer, zusammenzuhalten und alles miteinander zu teilen, was sie hatten – zumindest ihre Nahrung. Wieso ich euch das erzähle? Weil watashi genau diese Eigenschaft verkörpert. Watashi besteht aus zwei Radikalen, 禾 und 厶.

禾 ist sehr einfach, da dieses Kanji ja eigentlich nur ein Bild von dem ist, was es darstellen soll (sog. Piktogramm). Und was wäre das? Ein dreibeiniger Kerl mit einem flachen Schädel? Die Abfahrt Wien-Westbahnhof aus der Vogelperspektive? Nun, eigentlich ist es eher eine Reispflanze bzw. irgendeine Getreideart halt. Irgendwas, was man anbauen kann, Hergott, ich bin kein Bauer oder Botaniker.

厶ist kein Angelhaken oder Spinnenbein, es soll einen Oberkörper und einen Arm darstellen, der mit dem Finger einer Hand auf sich selbst zeigt. Die Bedeutung lautet daher „Selbst“.

… oder so würde meine Erklärung dazu lauten, wenn dieses Kanji nicht eigentlich ursprünglich in China einen Pflug darstellen sollte, aber über die Jahrhunderte hat sich dennoch aus irgendeinem Grund in Japan die Bedeutung „Besitz“ oder „Selbst“ eingebürgert. So was nennt man übrigens Lehnbedeutung.

Schlussendlich kehren wir zurück zu 私. Da haben wir nun eine Reispflanze und einen Kerl, der auf sich selbst zeigt. Was heißt das? (Jedenfalls bestimmt nicht „Selbstreis“.) Es heißt, dass Herr Yamada mal wieder seine Ernte zur Verfügung stellen muss und der arme Herr Kawaguchi sich seinen Anteil holt. Und da dieser Anteil wohl nun seinen einzigen Existenzbeweis darstellt, darf er sich ab nun selbst mit 私 (aka „Ich“) ansprechen.

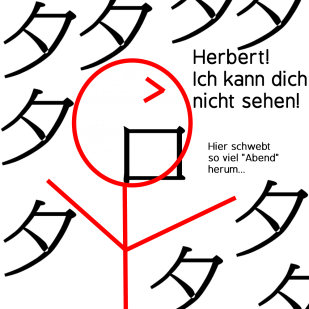

Die eigentliche Bedeutung vom ersten Radikal 夕 erspare ich euch, die ist zu kompliziert (bzw. dafür bin ich selbst zu doof), dafür gehen wir gleich zur tollen Merkregel über:

夕 bedeutet „Abend“ und 口 ist „Mund“. Wenn es also dunkelster „Abend“ ist und ich niemanden mehr sehen kann, muss ich mich „mündlich“ mit anderen Leuten identifizieren, und zwar womit? Mit meinem Namen. 名 heißt daher „Name“.

前 –> mae

Ich glaub, hier schauen wir uns die eigentlichen Bedeutungen der einzelnen Radikale auch nicht genau an, stattdessen wieder nur das wirklich Interessante.

Links unten haben wir ein 舟… Das überhaupt nicht so aussieht wie vorhin in „mae“-Kanji. Tatsächlich wurde den Japanern das 舟 zu kompliziert zu schreiben und man hat es stark vereinfacht, wie man eben in „mae“ sehen kann. Es bedeutet „Boot“, stellt es euch aber lieber wie ein riesiges Schlachtschiff vor, das an der Küste zum japanischen Hauptland entlangsegelt.

Rechts daneben haben wir 刀, das verglichen mit dem Radikal in „mae“ auch verändert wurde, aber man kann die Ähnlichkeit zumindest noch nachvollziehen. Es bedeutet „Schwert“, denn unser Schlachtschiff „schneidet“ ins warme Salzwasser des japanischen Meeres. Es könnte auch das Schwert des Schiffs sein, aber das wäre natürlich viel zu kompliziert zu merken.

Nun haben wir oben noch ein paar Trampel namens 止, und zwar wortwörtlich, denn 止 beschreibt bildhaft zwei stehende Füße auf dem Boden. Jep, das Radikal sieht überhaupt nicht mehr originalgetreu aus, aber so hat es sich nun mal über die Jahre hinweg verändert. Was der obere waagrechte Strich im Originalradikal allerdings bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Vermutlich hat das Kanji einen Pfeil ins Knie bekommen. (Bitte schlagt mich, ich hab soeben jenen Witz gerissen…)

Was 前 nun schließlich bedeutet, hat der stolze Seemann auf der rechten Seite eigentlich schon erwähnt. Es bedeutet „Matrose“… Unsinn, es bedeutet „vorwärts“, „nach vorne“ oder „vorher“. Möchte man eben gegen fiesen Zombiepiraten in den Krieg ziehen, sollte man sich „vorher“ mit einem gut gebauten Schlachtschiff und einer Mannschaft ausstatten, um danach zum Schlachtfeld „fortschreiten“ zu können.

Was 前 nun schließlich bedeutet, hat der stolze Seemann auf der rechten Seite eigentlich schon erwähnt. Es bedeutet „Matrose“… Unsinn, es bedeutet „vorwärts“, „nach vorne“ oder „vorher“. Möchte man eben gegen fiesen Zombiepiraten in den Krieg ziehen, sollte man sich „vorher“ mit einem gut gebauten Schlachtschiff und einer Mannschaft ausstatten, um danach zum Schlachtfeld „fortschreiten“ zu können.

名前 wäre demnach also „Name-vorher“. Ohgottwaskönntedasnurbedeutenichbinsoverwirrt!!!111

Protipp: Vorname.

… wäre jetzt zumindest die logische Zusammensetzung, aber in Japan wird damit der ganze Name bezeichnet. Warum das so ist, wissen wahrscheinlich nur die Mondnazis.

Gepostet von naich am 17.06.2012 | 7 Kommentare

Arrr, hier spricht Käpt’n Naichbart, euer Schiffsführer auf diesem Kahn! Die sieben Weltmeere werden wir bereisen und Gesindel fremder Länder ihrer Schätze, Frauen und Edelmetalle berauben, um das stolzeste und reichste Piratenpack der Welt zu werden! Also los, Männer, setzt die Segel und zeigt den Landratten, wie wir den Klabautermann über die Planke schicken werden! Auf geht’s, Polly!

Gepostet von naich am 12.06.2012 | 5 Kommentare

Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 22 –

Nicu, Fighto, Catchi!

Erneut ein Kapitel á la Kopierpastete. Jo, sorry, ich hab demnächst phätte Prüfungen und sollte die möglichst bestehen, wenn ich die Klasse schaffen will.

Warum hängt im Japanischen hinter einem englischen Wort manchmal ein „u“, „i“ oder „o“?

Wenn man sich eine der Kana-Tabellen ansieht oder zumindest die Grundsätze des japanischen Silbensystems versteht, kann man erkennen, dass jede Silbe mit einem Vokal (a, i, u, e, o, Baum) aufhört. Würde die englische oder die deutsche Sprache auch so aufgebaut sein, gäbe es bei der Übertragung ins japanische Silbensystem viel weniger Probleme, aber leider besteht unsere Schrift nun mal nicht aus Silben, sondern aus Buchstaben, was uns in der Hinsicht viel mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt. Daher müssen die Japaner ein anderssprachiges Wort irgendwie verdrehen und umbiegen und mit L4Z0Rn bearbeiten, sodass es schön ins japanische Silben-Schema passt.

Wenn man sich eine der Kana-Tabellen ansieht oder zumindest die Grundsätze des japanischen Silbensystems versteht, kann man erkennen, dass jede Silbe mit einem Vokal (a, i, u, e, o, Baum) aufhört. Würde die englische oder die deutsche Sprache auch so aufgebaut sein, gäbe es bei der Übertragung ins japanische Silbensystem viel weniger Probleme, aber leider besteht unsere Schrift nun mal nicht aus Silben, sondern aus Buchstaben, was uns in der Hinsicht viel mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt. Daher müssen die Japaner ein anderssprachiges Wort irgendwie verdrehen und umbiegen und mit L4Z0Rn bearbeiten, sodass es schön ins japanische Silben-Schema passt.

Natürlich gibt es ein System dahinter. Für jemanden mit Muttersprache Deutsch ist das System sogar ziemlich leicht zu kapieren, da sich die Aussprache kaum von der japanischen unterscheidet.

Zuerst müssen wir aber noch verstehen, was es mit der Stärke von japanischen Vokalen auf sich hat. Ja, den Ausdruck habe ich erfunden, aber er beschreibt gut, was damit gemeint ist.

Sie ist auch schnell erklärt. Ein Vokal ist dann schwach, wenn er mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Aussprache sehr leise ausgesprochen oder sogar komplett verschluckt wird. Meistens ist das das U. Wenn eine hilflose Prinzessin vom bösen Graf Blarglfnarf bedroht wird und Hilfe vom heldenhaften Ritter Herbert braucht, dann schreit sie „tasukete“. Dass sie dabei das U komplett verschluckt, liegt nicht daran, dass der Graf sie gerade seine fürchterlichen mechanischen untoten Ninja-Piraten auf den Helden losgelassen hat, sondern dass das U einfach ein sehr schwacher Vokal ist und deswegen sehr oft nicht ausgesprochen wird. Darum hört sich das auch viel eher nach „taskete“ als nach „tas-UH-kete“ an.

U < I < O < A E

Also U ist der schwächste Vokal, gefolgt von I und O, die jedoch immer noch schwächer sind als A und E. A und E werden eigentlich gar nie verschluckt, O fast nie und I ein bisschen seltener als U.

Nehmen wir mal ein leichtes Beispiel; das englische Wort „nice“. Als erstes müssen wir uns in die Lage eines alten deutschsprachigen Opas hineinversetzen, der in seinem Leben nie Englischunterricht hatte, statt Euro und Cent nur „Oiroh“ und „Tsennt“ kennt und vor seinen Enkeln immer noch mit seinen Kriegsverletzungen von Achtzehnhundertzwölfundsiebzig gegen die Zombieklingonen angibt. Der würde „nice“ nämlich wie „nais“ aussprechen. Jetzt müssen wir silbenweise überprüfen, ob diese Schreibung den japanischen Silben entspricht: NA gibt es, I gibt es auch, aber ein einzelnes S können wir nicht schreiben. Was machen wir da? Ganz einfach, wir suchen uns in der S-Spalte einer Kana-Tabelle das Zeichen aus, das hinten den schwächsten Vokal hat. Das wäre wieder einmal unser beliebtes U, also machen wir aus dem einfachen S ein SU. Ergebnis: NAISU. Da U ein sehr schwacher Vokal ist, wird es hier fast immer komplett ausgelassen; es klingt also trotzdem noch sehr stark nach „nais“.

Gut, dann heben wir das Level mal um eine Stufe. „Fight“ würden wir im Deutschen einfach wie „Fait“ aussprechen („ei“ als deutsche Buchstabenkombination ist nicht erlaubt, man muss immer „ai“ verwenden). Jetzt können wir wieder überprüfen: FA existiert zwar nicht als Kana, kann aber in Katakana mit einer Kombination aus FU (

Gut, dann heben wir das Level mal um eine Stufe. „Fight“ würden wir im Deutschen einfach wie „Fait“ aussprechen („ei“ als deutsche Buchstabenkombination ist nicht erlaubt, man muss immer „ai“ verwenden). Jetzt können wir wieder überprüfen: FA existiert zwar nicht als Kana, kann aber in Katakana mit einer Kombination aus FU (![]() ) und einem kleingeschriebenen A gebildet werden. I dagegen gibt es standardmäßig als einzelnes Zeichen, und das T würde wieder alleine stehen, was es aber nicht darf. Das bedeutet, dass wir wieder in der Tabelle nachschauen müssen, was der schwächste Vokal dafür ist.

) und einem kleingeschriebenen A gebildet werden. I dagegen gibt es standardmäßig als einzelnes Zeichen, und das T würde wieder alleine stehen, was es aber nicht darf. Das bedeutet, dass wir wieder in der Tabelle nachschauen müssen, was der schwächste Vokal dafür ist.

Nun, U funktioniert diesmal nicht, denn das würde ein TSU ergeben. Selbst wenn wir das U verschlucken würden, hätten wir immer noch das TS, und das ist sicher weit weg vom Originalwort.

Probieren wir’s mit I. Hm, ein T kombiniert mit einem I ergibt ein CHI, womit wir dasselbe Problem wie beim U haben. Mit verschlucktem I haben wir immer noch ein CH, und „FAICH“ (also „Faitsch“, das hat nichts mit meinem Nicknamen zu tun) klingt absolut nicht nach „Fait“.

Wir haben also nur noch das O übrig. TO würde funktionieren. Unser Endergebnis heißt also „FAITO„. Nun, ich selbst finde zwar, dass man A viel leichter verschlücken könnte als O, aber die Japaner wissen ja schließlich, was sie tun. So wie immer.

Okay, einen Grad können wir noch hoch. „Catch“ ist schon schwer zu übertragen, aber fangen wir von vorne an. Auf Deutsch spreche ich es „Kätsch“ aus. Wollen wir das jetzt gleich ins Japanische übersetzen, stehen wir gleich vor einer großen, dicken und phätten Mauer, die sich Umlaut nennt.

Natürlich gibt es kein KÄ im japanischen Silbensystem. Gut, dachte sich die kleine Fee der japanischen Sprache, weil ich die deutsche Sprache so toll finde, lasse ich Deutschmuttersprachler ein bisschen cheaten: Statt einem KÄ darf man einfach ein KYA schreiben (und kein KE, was phonetisch dem Ganzen viel näher kommen würde, aber ich weiß schon, was ich tue)!

Jup, wir fangen bei „Kätsch“ mit einem KYA an. Niemand weiß, warum man bei dieser Aussprache ein KYA setzt, obwohl doch KE viel näher am Original liegt, aber es ist halt so. Findet euch damit ab, ich musste das auch. Der Unterschied ist, dass man zu mir gesagt hat, Japanisch sei eine logische Sprache…

Jup, wir fangen bei „Kätsch“ mit einem KYA an. Niemand weiß, warum man bei dieser Aussprache ein KYA setzt, obwohl doch KE viel näher am Original liegt, aber es ist halt so. Findet euch damit ab, ich musste das auch. Der Unterschied ist, dass man zu mir gesagt hat, Japanisch sei eine logische Sprache…

Gut, jetzt wird’s noch einmal ein bisschen schwieriger. Für „tsch“ brauche ich im Deutschen zwar ganze vier Buchstaben, aber im Japanischen ist das nur ein einziger Laut, und daher auch nur eine einzige Silbe lang. Natürlich spreche ich von der CH-Spalte in der Kana-Tabelle.

Moment, was? Es gibt gar keine CH-Spalte? Ach ja… Dann müssen wir uns wohl mit dem einzigen Zeichen zufrieden geben, das ein CH besitzt: CHI. Schwächer wäre natürlich ein CHU, aber das wäre dann eine Silbenkombination aus CHI und einem kleinen YU, und dann müssten wir schon zwei Zeichen schreiben. Ein einfaches CHI reicht vollkommen für unsere Bedürfnisse.

Um das momentane KYACHI noch ein bisschen authentischer klingen zu lassen, quetschen wir ein kleines TSU zwischen KYA und CHI, damit daraus KYACCHI (bzw. KYATCHI, ist aber dasselbe) wird. Damit machen wir eine kurze Sprechpause zwischen KYA und CHI, damit der T-Laut von CHI ein bisschen härter klingt und das Wort näher ans Original bringt.

tl;dr:

Hinter „faito“ („fight“) hängt deswegen ein O, weil es – abgesehen vom N – nur Kana im Japanischen gibt, die auf einen Vokal enden. Es existiert also kein einzelnes T. Stattdessen wird es mit einem schwächstmöglichen Vokal kombiniert, in dem Fall mit einem O.

Gut, damit wäre diese Frage mehr als ausgiebig beantwortet. Um aber wirklich alles in das japanische System übertragen zu können (sogar eure Namen! Partyspiel! Yay!), bedarf es noch folgender Regeln:

- Im Japanischen existiert kein L. Stattdessen wird alles L-ige mit R umschrieben. Ein REIAUTO ist zum Beispiel keine Automarke, sondern die japanische Umschreibung für „Layout“ („Leiaut“). Auch das erfrischende Pool („Puul“) wird einfach zum PUURU verdreht.

- Bei englischen Worten, die schon vor längerer Zeit ins japanische Vokabelrepertoire aufgenommen wurden, erkennt man außerdem, dass alles, was ursprünglich ein „si“ oder „ti“ hatte, in SHI und CHI verwandelt wurde. Ein Single („Singl“) ist ein SHINGURU und ein Ticket („Tikett“) wird in ein CHIKETTO umgebogen. Bei neueren englischen Wörtern in der japanischen Sprache ist aber ein TI (Katakana-Kombination aus TE und kleinem I), ein TU (TE und kleines U) oder ein SI (SE und kleines I) nichts Ungewöhnliches mehr.

- Außerdem gibt’s noch das V, das ebenfalls im Japanischen nicht existiert und mit einem B übersetzt wird. Ein Video wird zu einem BIDEO und der Vatikan zum BACHIKAN.

- Schlussendlich bekommt auch der deutsche „ch“-Laut eine japanische Entsprechung, nämlich mithilfe eines der Zeichen aus der H-Spalte. Die Landeshauptstadt des schönen Bayern heißt in Japan MYUNHEN, und wer mir das nicht glaubt, für den erzähle ich wohl die ganze Zeit MERUHEN.

Gut, mit all diesen Informationen sollte es jedem möglich sein, den eigenen Namen auf Japanisch auszusprechen und mit Kana zu schreiben. Daniel wird zu DANIERU, Kerstin wird zu KERUSUCHIN, Alexander wird zu AREKKUSANDAA und Sarah wird zu SARAA. Wer es allerdings schafft, den schwierigen Namen „Karin“ auf Japanisch zu übersetzen, der… hat sich einen Keks verdient.

Gepostet von naich am 10.06.2012 | 51 Kommentare

Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 21 –

Hier? Dort? Da drüben? WO?!

Ja, es musste diesmal leider wieder ein vorgefertigtes Kapitel werden, aber ich hab grad ärgste Prüfungszeit in der Schule und werde gleichzeitig mit Fansub-Aufgaben zugemüllt wie noch nie zuvor. Sorry, mehr schaff ich leider nicht 🙁

„This cake is delicious!“

„That cake is delicious!“

Wer im Englischunterricht gut aufgepasst hat, der weiß, was der Unterschied zwischen den beiden Sätzen ist. Beide Male ist der Kuchen lecker, aber beim ersten Satz meinen wir einen Kuchen, der sich relativ in der Nähe des Sprechers befindet, und beim zweiten Satz ist der Kuchen weiter weg. Klingt komisch, ist aber so. Im Deutschen gibt es diese örtliche und zeitliche Unterscheidung auch (dieses und jenes), aber das ist heutzutage jedem wurscht. Jenes ist am aussterben.

Japanisch ist dabei alles andere als locker! Wenn ihr glaubt, zwei Wörter für räumliche und zeitliche Unterscheidung reichen schon, dann schaut euch erst mal das Japanische an! Die haben drei Worte dafür, und die beziehen sich nicht nur auf den Sprecher selbst, sondern auch auf den gottverdammten Angesprochenen! RAGE!!!111

Es nennt sich das KO-SO-A-DO-System. Zumindest hab ich es so benannt. Ob das System wirklich so heißt, weiß ich nicht (wahrscheinlich hat es überhaupt keinen Namen), aber so merkt man sich die Bedeutung leicht.

Ich schubs euch dann mal gleich ins kalte Wasser:

Vorsilben:

Ko (こ) bezeichnet etwas, das sich in der Nähe des Sprechers befindet.

So (そ) bezeichnet etwas, das sich in der Nähe des Angesprochenen befindet.

A (あ) bezeichnet etwas, das sich weder in der Nähe des Sprechers noch des Angesprochenen befindet.

Do (ど) bezeichnet das jeweilige Fragewort.

Nachsilben:

Mit no (の) wird ein Nomen angesprochen.

Mit re (れ) wird auf ein Nomen gezeigt, ohne es anzusprechen.

Mit ko (こ) bzw. mit soko (そこ) bezeichnet man einen Ort.

Mit chira (ちら) bzw mit cchi (っち) bezeichnet man einen Ort, eine Richtung, eine Person oder einen Gegenstand.

Mit nna (んな) bezeichnet man Beschaffenheit von etwas.

Hää? Ja, genau das denkt ihr euch sicher alle.

Verbindet man eine Vorsilbe mit einer Nachsilbe, erhält man ein auf die Aussage zugeschnittenes Wort. Kono bedeutet „diese/r/s bei mir„, sono „diese/r/s bei dir„, usw. Verstanden?

Ach was, ich mach einfach mit ein paar Beispielen weiter, damit alles komplett klar wird:

- Kono Bleistift ist abgebrochen.

Damit will ich also sagen, dass der Bleistift, der sich beim Sprecher (also bei mir) befindet (vermutlich halte ich ihn in der Hand), abgebrochen ist.

- Sono Bleistift ist auch kaputt.

Jetzt meine ich den Bleistift des Angesprochenen (wahrscheinlich mein Schulfreund).

- Meinst du, Oswald-Dietmar hat ano tollen Bleistiftspitzer noch?

Der Bleistiftspitzer befindet sich weder in der Nähe des Sprechers noch des Angesprochenen, also verwendet man hier ano.

- Kore ist meine kleine Wohnung.

Alles mit re hinten dran kann man gut mit den Artikeln „der“, „die“ und „das“ übersetzen. In dem Fall geht es um die Wohnung, in der der Sprecher wohl gerade sitzt. Übrigens könnte ich natürlich genauso gut sagen „Kono kleine Wohnung gehört mir.“

- Sore ist deine prachtvolle Villa.

Neidisch schaut der Sprecher auf das riesige Haus nebenan, während er mit seinem Nachbarn telefoniert.

- Are sind große und starke Yakuza-Mitglieder, die dein Haus liebend gerne ein bisschen „umdekorieren“ möchten.

Aus einer Seitenstraße sieht man schon eine Horde von Gehsteigpanzern, die nicht allzu freundlich aussehen.

Okay, die ersten beiden waren noch einfach. Jetzt treffen wir aber auf die erste Ausnahme. Koko bedeutet zwar „Hier, bei mir“ und soko „Hier, bei dir“, aber nun funkt uns die kleine Fee der japanischen Grammatik dazwischen – ako gibt es nicht, stattdessen heißt es asoko, mit der Bedeutung „Dort, wo sich keiner von uns beiden befindet“.

Das müsste jetzt klar sein.

Beispiele sind was für Weicheier!

Weiter geht’s.

Im Gegensatz zu manchen Wörtern wie ryuuguunootohimenomotoyuinokirihazushi (Ja, alter Gag, ich weiß) sind die Worte kochira, sochira und achira natürlich für normalsterbliche Japaner viel zu lang, also hat man sich entschlossen, sie auf kocchi, socchi und acchi umzubenennen. Was im Nachhinein gesehen ziemlich sinnlos war, weil die Versionen mit –chira trotzdem noch nicht ausgestorben sind, aber was soll’s. Verwendet werden beide Varianten, aber -cchi ist umgangssprachlicher.

Kocchi, socchi und acchi bezeichnen eine Richtung, einen Ort oder eine Person bzw einen Gegenstand.

- Socchi liegt der Weg zum Schokobananenkönig.

Hier ist die Richtung gemeint. Der Weg zum Schokobananenkönig ist auf der Straße, auf der du gerade stehst.

- Kocchi sieht man schon den Turm des bösen Tobleronus!

Jetzt meint man den Ort. Da, wo ich hinzeige, ist der Turm des bösen Tobleronus.

- Acchi liegt der geheime Schlüssel für die Zuckerwatte-Gärten.

Nun ist ein Gegenstand gemeint. Dort hinten liegt der geheime Schlüssel für die Zuckerwatte-Gärten.

Das waren übrigens nur Beispiele. Natürlich kann man mit socchi auch einen Ort oder einen Gegenstand ansprechen, mit kocchi eine Richtung oder einen Gegenstand und mit acchi eine Richtung oder einen Ort. Außerdem kann (und sollte) man mit kochira, sochira und achira auch Personen ansprechen („Der hier ist Hinz“, „Der dort ist Kunz“,…). Jede andere hier genannte Variante, etwas anzusprechen (zB koko), sollte nicht für Personen verwendet werden, sonst kommt der große, böse Wolf und frisst euch auf. Außerdem gilt es als unhöflich.

Oh, und -cchi bzw. -chira funktioniert auch für Alternativen. „Entscheide dich. Kochira ist das Tor zum Himmel, sochira das Tor zum Heimatplaneten der untoten Zwergschimpansen.“

Fehlen noch konna, sonna und anna. Alle drei haben eine gewisse Sonderbedeutung, denn sie haben eigentlich nichts mit Orten oder Richtungen zu tun. Sie zeigen die Beschaffenheit einer Sache an. Wörtlich übersetzt bedeuten sie „So(lch) ein…“, da sie von „kono/sono/ano you na“ kommen.

- Konna Kuchen mit so vielen Schokostückchen gibt’s nur bei Lidl!

Konna zeigt an, dass der Gegenstand bereits beim Sprecher selbst ist.

- Sonna Eisstil könnte unserer wertvollen Eisstil-Sammlung noch fehlen.

Mit sonna drückt man aus, dass sich der Gegenstand beim Angesprochenen befindet.

- Anna Japanischkurs-Buch würde mir nur wertvolle Gehirnzellen wegbrennen.

Anna ist kein Vorname, sondern meint ein Ding, das sich weder beim Sprecher noch beim Angesprochenen befindet, wie üblich.

Gut, damit wären wir am Ende des KO-SO-A-DO-Systems angelangt…

…

Und natürlich hab ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Ko, so und a sind jetzt verständlich, aber was ist mit do?

Zum Glück ist do schnell erklärt. Do bildet immer das Fragewort.

Dono –> Welcher Gegenstand?

Dore –> Welches?

Doko –> Wo?

Dochira / Docchi –> Wo? bzw Welches? bzw In welcher Richtung?

Donna –> Was für eine Art von Gegenstand?

So, das war’s jetzt aber. Keine Sorge, das KO-SO-A-DO-System geht schnell in Fleisch und Blut über und ist sehr logisch aufgebaut. Viel Spaß beim Lernen!

Gepostet von naich am 03.06.2012 | 5 Kommentare

Japanisch für den allergrößten Volltrottel, der sich niemals fortpflanzen sollte

Kapitel 20 –

[Hier beliebiges Wortspiel mit Google einfügen]

Was, schon wieder Sonntag? Schon wieder ein neues Kapitel? Mir geht irgendwie die Motivation aus, weil sowieso nie jemand mitliest. Wenn DU aber jemand bist, der diesen Text hier liest, schreib „Herbert“ in die Kommentare und bekomme von mir einen Daumen nach oben.

Die obere Leiste (offensichtlicherweise) vertikal dargestellt:

+You

検索

画像

地図

Play

YouTube

ニュース

Gmail

ドキュメント

カレンダー

もっと見る

Das Hauptfenster (offensichtlicherweise):

ログイン

Infobox:

Infobox:

インターネットをもっと快適に。

Google Chromeをインストールしよう

Google-Suche:

Google 検索

Die untere Leiste (offensichtlicherweise) vertikal dargestellt:

広告掲載

ビジネス ソリューション

プライバシーと利用規約

Google について

Google.com in English

FAQ:

F: Das war fol ferwirrent! Was hat mir dieses Kapitel gebracht?

A: Dass du nun mit Rikaichan, Wadoku oder J-Talk den Text, der auf Google steht, selbstständig übersetzen kannst.

F: Das ist ja fol unnötik! Da hätte ich doch gleich auf Google.jp schauen können!

A: Bist du denn dem Kapitel gefolgt und hast selbst auf Google.jp nachgesehen, wie es dir die nette Dame angewiesen hat?

F: …

A: Na also, jetzt kennst du den Grund.

Gepostet von naich am 27.05.2012 | 30 Kommentare